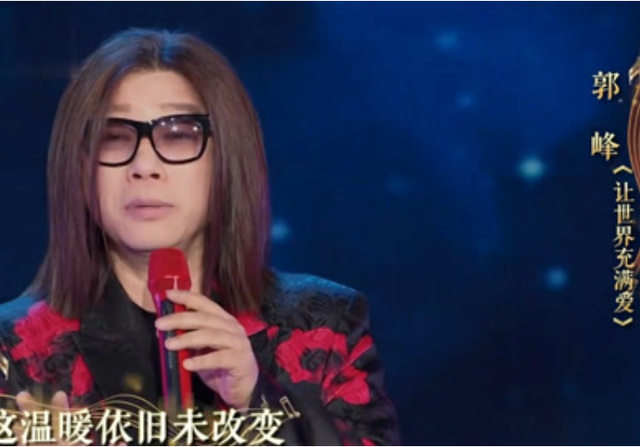

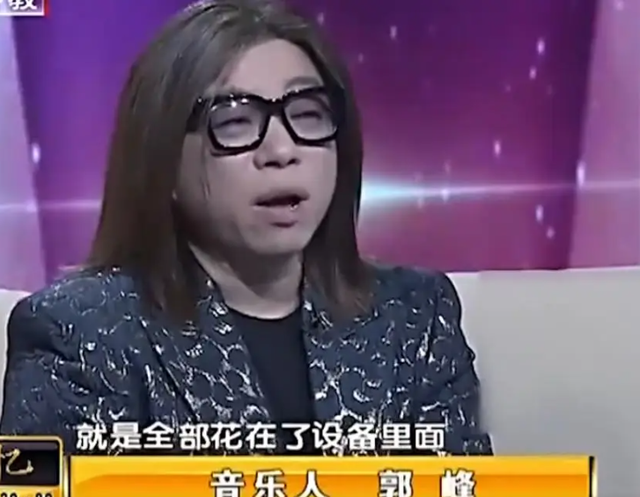

如果说内地流行音乐曾有过黄金年代,郭峰,无疑是那个年代的“建造者”之一。

可如今,在信息铺天盖地的数字时代,他的身影却越来越淡,直到仿佛从公共舞台上彻底隐去。

对于这个创造出《让世界充满爱》、推动“百人合唱”概念的音乐人,很多年轻观众甚至未曾听闻。

可这段消失不是懈怠、不是黯淡,而是一次有意识的隐退,一种主动的放弃热度,回归本心的艺术姿态。

一

从出生那天起,郭峰就没机会享受什么“摸着玩”的钢琴课。

家里那架钢琴不是装饰,而是家训的载体。

别人家练琴是培养气质,他家练琴就是披着艺术外衣的军训,错一个音不叫弹错,叫“战斗失败”。

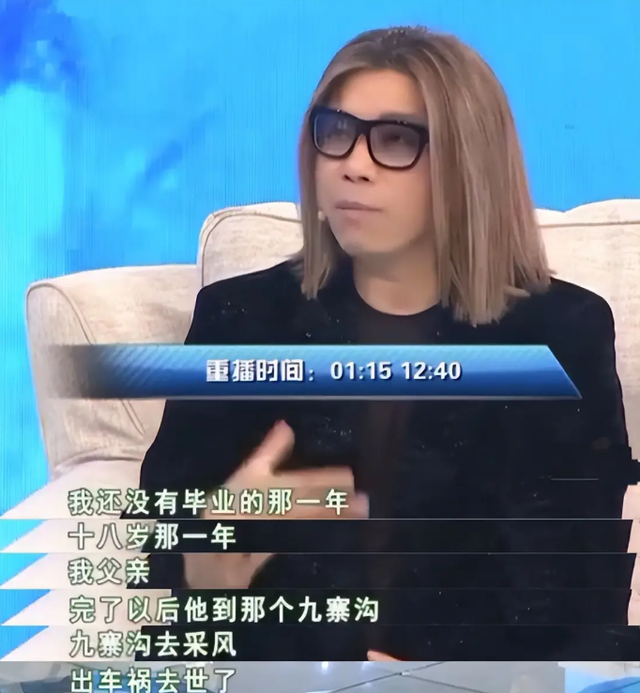

郭父是军旅作曲家,这几个字的分量,不光体现在简历上,更体现在郭峰成长过程里那根用来抽错音的皮带上。

今天很多父母看到孩子一小时练不下去就心疼,郭峰当年练琴只要屁股离开琴凳太久,后果立刻反馈在皮肤表面。

严格归严格,成果也是真实的。

郭峰三岁学琴,十年后直奔川艺钢琴系,十八岁不仅毕业留校,还成了音协最年轻的会员。

他的第一首原创作品《月光》,十四岁完成。

在没有“民谣风”流行的年代,写一首不靠情感爆点、不依赖旋律套板的作品。

这已经不只是早熟,而是少年阶段对音乐的结构感已强到能独立完成表达。

许多业内前辈听完后都评价:不像是个孩子写的。

但,真正让他走进全国视野的,不是“技艺”,而是“胆子”。

在上世纪80年代,流行音乐在内地的生存状态,比现在的小众摇滚还艰难。

当时“正统”的文艺工作者讲究“主旋律”,所有带点节奏感的歌,都容易被贴上“靡靡之音”的标签。

港台音乐已经通过磁带走进千家万户,内地的创作人却还在为“流行是不是不正经”争论不休。

郭峰就选择了一种相对激进,但极其高效的做法:

用一首“人人都能唱,人人都能接受”的歌,撬动整个文化系统对流行音乐的重新评估——《让世界充满爱》。

从操作方式看,这是一场大规模的“文化行动”。

郭峰不只自己写了旋律,还协调组织了全国百位歌手参与录制,其中不乏体制内文艺单位的主力成员。

这首歌没有口水词,没有情绪煽动,而是正儿八经地讲“人类共同体”的价值观。

这样一来,原本对流行乐高度警惕的人,第一次发现:原来流行歌也能表达正能量、也能振奋精神。

更难得的是,它还好听。

二

彼时正值中外交流氛围渐起,这样一首洋溢着人道情怀的合唱曲目,顺利成为各大官方活动的“背景BGM”。

从春晚唱到教育系统,从广播唱到部队文工团,几乎成了那个时代的文化记忆。

这首歌不只是唱红了郭峰,更关键的是,它给原创流行音乐争取到了“合法居留权”。

若没有《让世界充满爱》这样一个成功范例,内地的流行创作至少要再晚五年,才能被主流文化体系接纳。

也正是从这一刻开始,郭峰的名字被正式纳入“国家级音乐人”序列,而不是“流行歌手”。

90年代,各路唱片公司排队入驻,港台的“滚石”“飞碟”一路南风北送。

在这样一个人人想出专辑、人人喊着“登榜单”的年代,流行音乐彻底摆脱了“地下活动”式的身份,变成能明码标价的商业资源。

舞台亮了,封面精致了,演唱会门票也开始炒出水涨船高的行情。

郭峰当然也没错过这波潮水,他的情歌作品接连推出,不管是在内地还是东南亚,都有稳定的传唱热度。

在新加坡,《永远》更是一举成为热播金曲,一度在华人电台上霸榜数周。

这些作品旋律流畅、情感真挚,不玩技巧炫技,也不堆砌煽情句式,反倒成了不少听众“失恋点单”的第一首选择。

那时候的郭峰,已经被媒体称作“华语情歌的情绪坐标”,听众也觉得他是那种“不出声但句句扎心”的创作者。

在别人眼里,这是该“乘胜追击”的时候:

该组乐队就组乐队,该开音乐公司就立刻注册资本,公司主打“金牌情歌定制”。

然而,当外界都在讨论他会不会转型当制作人、当音乐老板的时候,他却在录公益歌曲。

再后来,连录都不怎么录了,开始跑去写为申奥助力的《实现梦想》,或者创作为教育公益演出用的《生命》《中国》。

这种“不炒、不演、不蹭”的风格,不太适合那个主打“曝光即收益”的年代。

行业在快速转动,流行趋势两月一换,有人开始怀疑他是不是“退圈”了。

但其实,他只是换了一种更自在的创作方式,甚至换了一种更立体的表达路径。

三

2006年,网络歌曲横扫市场,《两只蝴蝶》《狼爱上羊》之类的作品播放量高得离谱,几乎每台电脑都自带“洗脑曲库”。

这让不少老派音乐人一边头疼,一边咂舌。

就在这片“神曲混战”的背景下,郭峰上线了一个名为“原创中国网”的音乐网站。

郭峰本人联合业内不少资深音乐人组建顾问团队,希望把“写歌的人”重新请回舞台中央,而不是让算法主导一切。

尽管这个平台没能持续跑出圈,也难敌后起之秀的技术升级和市场推广。

但在音乐圈内,这种“抗流量”的姿态依旧被人记住。

对很多坚持原创的独立音乐人而言,这个平台虽然短暂,却像是一次“精神出圈”的尝试。

2013年,艺术圈里忽然传出一条新闻:北京中华世纪坛要举办一个陶瓷艺术展,作者是郭峰。

这条新闻刚出时,很多人还以为“郭峰”是个同名的陶艺家。

结果一看作品名《盛世幸运马》,再对照策展介绍里的“音乐人郭峰”,这才意识到——原来那位写情歌的郭峰,跑去做陶瓷了。

展出后,许多原本只关注音乐的观众,第一次知道:原来这个人,画得了旋律,也玩得了陶瓷。

接下来的几年,他的艺术创作愈发跨界。

2015年,在戛纳那座以电影闻名于世的城市里,郭峰举办了个人艺术作品展。

其中一幅名为《EYES·眼睛》的油画,直接被戛纳电影宫永久收藏,成为首位进入该馆的中国艺术家。

这在艺术界引起不小轰动——不是因为他是“歌手转型”,而是他的画作足够“硬气”。

在西班牙,他带去的不只是油画,还包括原创钢琴曲,西方观众即使听不懂歌词,也能被旋律和画面震撼。

他的隐退,从来不是“隐居”。

他在南非公益晚会演唱《我们是朋友》,他在成都筹备画展,他在各地巡展自己的陶瓷和油画。

他用另一个维度延续自己的表达,也用另一种方式“让世界充满色彩”。

结语

音乐工业越来越快,算法越来越精准,AI写歌、合成歌手如雨后春笋般冒出。

在这种环境下,郭峰式的慢工出细活、坚持自我风格、抵制市场操控,反而更显得稀缺。

参考资料

音乐人郭峰“改行”做网站.新浪网 [引用日期2024-05-21]

好久不见川籍歌星郭峰变艺术家(图)|华西都市报.网易新闻 [引用日期2024-05-21]

著名音乐人郭峰用《眼睛》征服戛纳.网易娱乐 [引用日期2024-05-28]

“盛世幸运马”郭峰现代陶瓷艺术展图.新华网 [引用日期2023-06-29]

线上开户的证券公司,股票配资的公司,股票配资在线公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。